ここのところ、グループホームの運営や模擬運営指導に関わるにあたり、グループホームの経営者等の方々が、意外と基本的な部分を理解していないことが分かってきました。

そういった意味で、基本的な部分の確認ができるような内容のブログを書いてみようというのが今回のブログの趣旨です。

つい、経営としては、収益を上げるために「加算部分」に目を向けがちですが、基本的な部分、つまり基準における「人員基準・設備基準・運営基準」を満たしていなければ、指定取消となる確率が非常に高いのです。事業運営において、基本的なところができていない(基準を満たしていない)と、その反動は非常に大きなものとなること必須です。

なお、今回のブログでは、指定障害福祉サービス事業に係る指定基準をベースとし、「東京都」の障害グループホーム事業の内容を参酌します。

では、早速、以下で基本的な部分の確認を行っていきましょう。

事業所等の範囲について

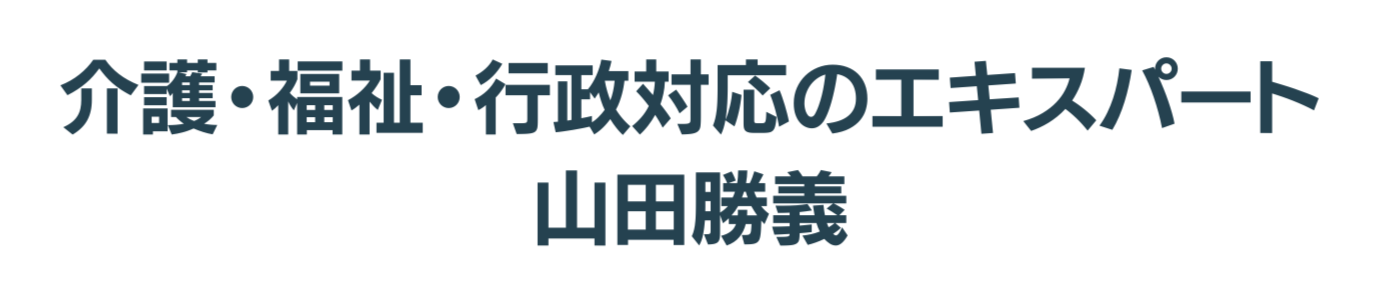

グループホームを運営するにあたっての事業所の範囲を【表1】により確認します。

【表1】

資料:東京都障害者グループホーム説明会資料「障害者グループホーム事業(令和7年度版)」より抜粋

【表1】を見れば分かるのですが、改めてグループホームの事業運営(指定申請)を行ううえで、事業所等が複数に渡る場合の範囲で守らなければならないことを、以下①~④として改めて書き出します。

★事業所等の範囲 ※以下①~④を遵守すること

①指定事業所が「複数の住居の場合」

☞ 原則として「主たる事務所から概ね30分以内」で移動可能な範囲

②世話人が「複数の住居を行き来する場合」

☞ 「世話人が概ね10分程度」で移動可能な範囲

③「夜間支援体制の範囲」

☞ 「住居数は5カ所、利用者は20名まで」、また「特別な連絡体制を確保したうえで、配置場所は各グループホームに概ね10分以内」で移動可能な範囲

④「サテライト型住居の場合」

☞ 「サテライト住居の入居者が通常の交通手段を利用して概ね20分以内」で移動可能な範囲

そもそも、こうした事業所等を設置する場合の基本的な部分について、ルールを理解しておかなければ、継続して事業運営を行うことされも覚束ないということになります。

では、次項では、グループホームの類型ごとの基準について、改めて、確認したいと思います。

グループホームの類型ごとの基準における人員配置基準・兼務について

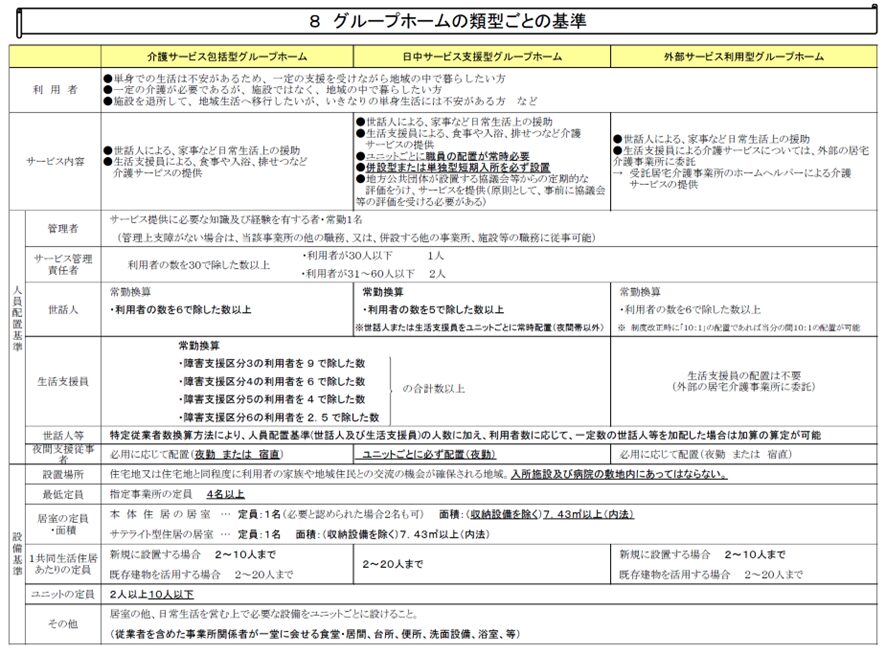

次に、グループホームの類型ごとの人員配置基準を【表2】により、また兼務については【表3】により確認しましょう。

なお、グループホームには、現時点「介護サービス包括型グループホーム」、「日中サービス支援型グループホーム」、「外部サービス利用型グループホーム」の3類型が存在します。

今回は、このうち「介護サービス包括型グループホーム」に着目して説明します。

【表2】

資料:東京都障害者グループホーム説明会資料「障害者グループホーム事業(令和7年度版)」より抜粋

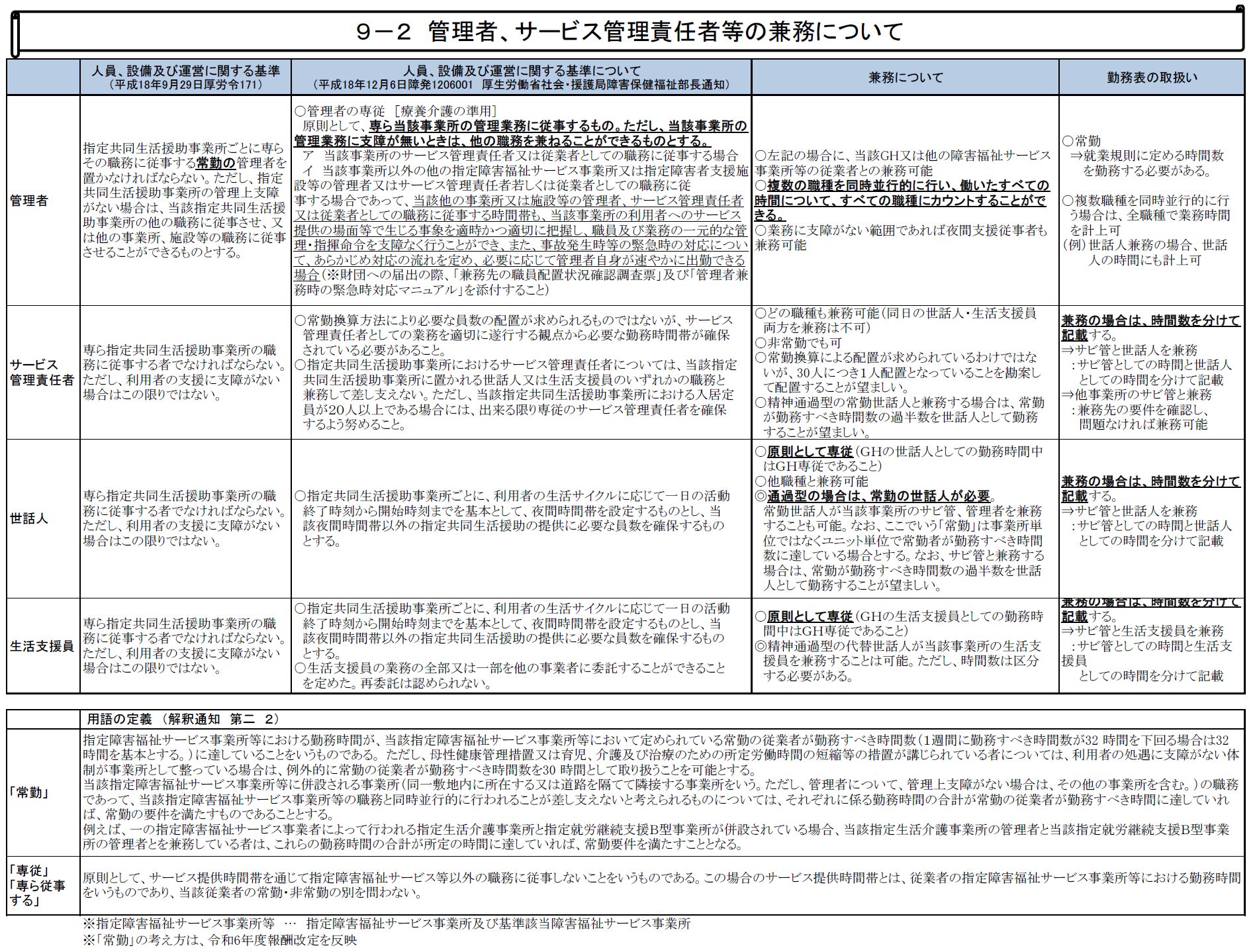

【表3】

資料:東京都障害者グループホーム説明会資料「障害者グループホーム事業(令和7年度版)」より抜粋

上記【表2】【表3】のとおり、「介護サービス包括型グループホーム」における「人員配置基準」と「兼務」について書き出すと、以下①~⑤(⑤は基準に記載が無い)のとおりとなります。

★人員配置基準

①管理者

☞ 原則として、指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤管理者を配置(常勤専従)

☞ 管理上支障がない場合、兼務可能

☞ 複数の職種を同時並行的に行い、働いた全ての時間について、全ての職種にカウントできる(この部分が管理者の兼務特色!)

☞ 他の職務(世話人・生活支援員)と兼務可能

※兼務であり得るパターン例(参考)

ア 管理者-世話人

イ 管理者-生活支援員

ウ 管理者-世話人-生活支援員

エ 管理者-夜間支援従事者

②サービス管理責任者

☞ 利用者の数を30で除した数以上(利用者が30人以下は1人の配置)

☞ 上記利用者の数は「前年度の平均値」を使う(現時点の利用者数ではない)

☞ 非常勤や兼務可能

☞ 兼務の場合は、時間数を分けて記載する(注意!)

☞ 兼務は世話人又は生活支援員のいずれかの職務と兼務可能

☞ 入居定員20人以上である場合、できる限り専従のサービス管理者確保に努める

※兼務であり得るパターン例(参考)

ア サービス管理責任者-世話人

イ サービス管理責任者-生活支援員

③世話人

☞ 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上

☞ 上記利用者の数は「前年度の平均値」を使う(現時点の利用者数ではない)

☞ 非常勤や兼務可能

☞ 兼務の場合は、時間数を分けて記載する(注意!)

☞ 兼務は以下のパターンのいずれかの職務と兼務可能

※兼務であり得るパターン例(参考)

ア 世話人-サービス管理責任者

イ 世話人-管理者

ウ 世話人-生活支援員

エ 世話人-夜間支援従事者

オ 管理者-世話人-生活支援員

④生活支援員

☞ 常勤換算で以下の合計数以上配置

・障害支援区分3の利用者を9で除した数

・障害支援区分4の利用者を6で除した数

・障害支援区分5の利用者を4で除した数

・障害支援区分6の利用者を2.5で除した数

☞ 上記利用者の数は「前年度の平均値」を使う(現時点の利用者数ではない)

☞ 非常勤や兼務可能

☞ 兼務の場合は、時間数を分けて記載する(注意!)

☞ 兼務は以下のパターンのいずれかの職務と兼務可能

※兼務であり得るパターン例(参考)

ア 生活支援員-サービス管理責任者

イ 生活支援員-管理者

ウ 生活支援員-世話人

エ 生活支援員-夜間支援従事者

オ 管理者-世話人-生活支援員

⑤夜間支援従事者 ※人員に関する基準には記載が無い

☞ 必要に応じて配置(夜勤又は宿直)

☞ 兼務は以下のパターンのいずれかの職務が行うことが想定される

※いずれかの職務が行うことがあり得るパターン例(参考)

ア 夜間支援従事者-管理者

イ 夜間支援従事者-世話人

ウ 夜間支援従事者-生活支援員

ここまで、「介護サービス包括型グループホーム」における人員配置基準について説明しました。

ここで兼務について一番大切なことをお話します。

つい、経営の効率化というと「いくつもの職務を兼務させたほうが効率良い」と思われがちです。

そもそも、この人員配置基準で様々な職務が定められているということは、これらの職務に応じた業務があるのです。つまり、この職務に応じた業務を適切に遂行するために必要な時間が確保されている必要が当然あるということを忘れてはなりません。

この視点が抜け落ち、いくつもの職務を兼務させたほうが効率良い」が先に来てしまうと、まさに「本末転倒」ということになってしまうということです。

では、次項では、設備基準について説明します。

グループホームの類型ごとの基準における設備基準について

本項では、引き続き「介護サービス包括型グループホーム」における設備基準について説明します。

前項の【表2】に応じ、説明します。

★設備基準

①設置場所

☞ 住宅地等であり利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域

②最低定員

☞ 指定事業所の定員 4名以上

③居室の定員・面積

☞ 本住居の居室(サテライト型住居含む) 定員1名 面積 7.43㎡以上(内法)

☞ 上記面積について「収納設備を除く」

④1共同生活住居あたりの定員

☞ 新規に設置する場合 2~10人まで

☞ 既存建物を活用する場合 2~20人まで

⑤ユニットの定員

☞ 2人以上10人以下

⑥その他

☞ 居室のほか、日常生活を営むうえで必要な設備をユニットごとに設ける

☞ 事業所関係者が一堂に会せる食堂・居間・台所・便所・洗面設備・浴室等

本項では、「介護サービス包括型グループホーム」における設備基準について説明しました。次項では、各職務に応じた職員の役割及び業務内容を確認します。

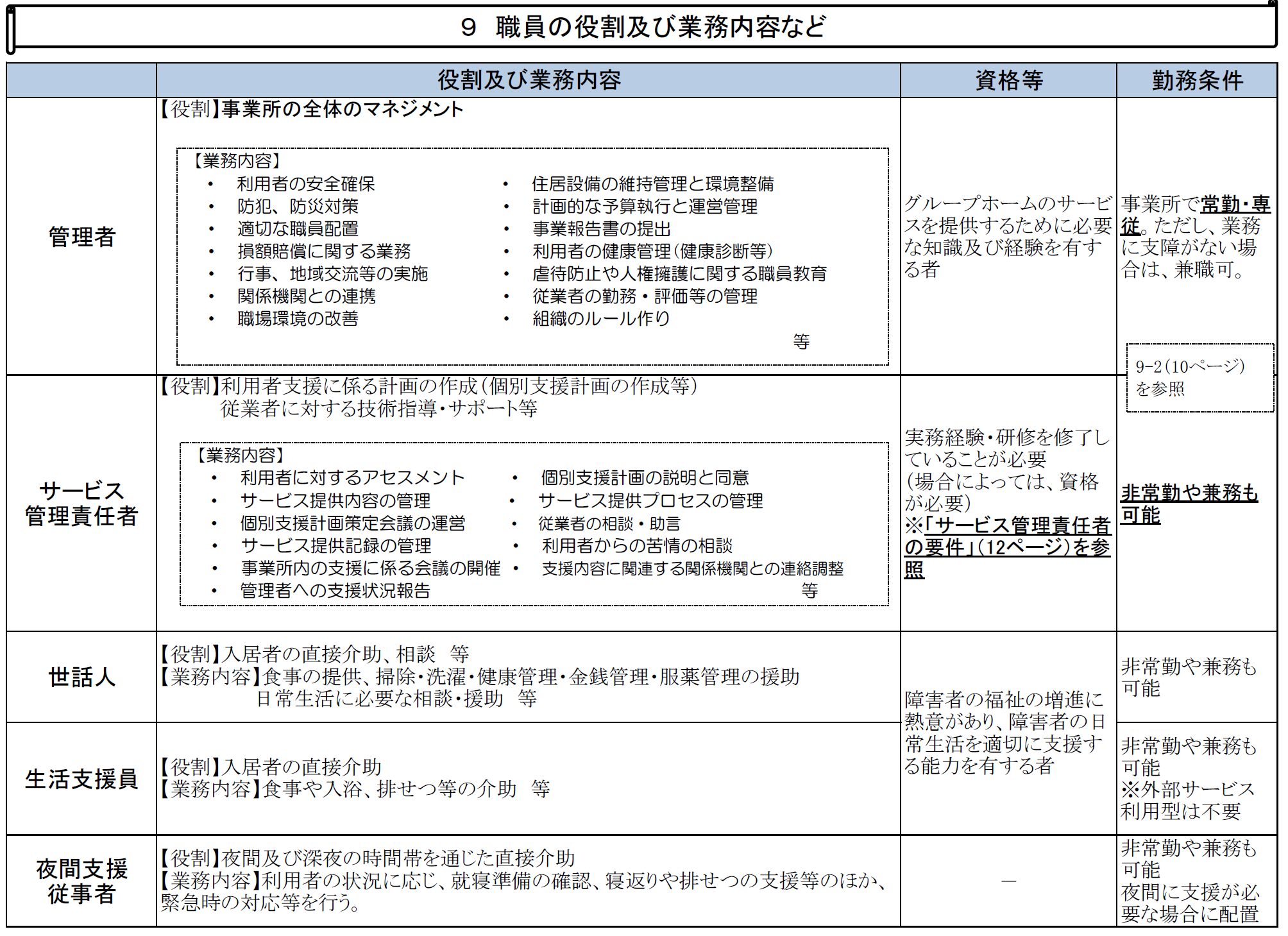

グループホームにおける職員の役割及び業務内容について

前述の「グループホームの類型ごとの基準における人員配置基準について」において、各職務における外観上の配置について説明しました。

本項では、これらの職務について「職員の役割及び業務内容について」を【表4】に基づき、説明します。

【表4】

資料:東京都障害者グループホーム説明会資料「障害者グループホーム事業(令和7年度版)」より抜粋

これらの職務は、人員配置基準で定められています。この人員配置基準に応じた形で事業者は、その職務に応じ配置した職員から利用者に対して役務提供することになります。

これらの人員配置基準に従った形で人員が配置されていなければ、人員基準違反ですし、【表4】示された業務が利用者に対して提供されていなければ運営基準違反の状態にあると言えます。

前述しましたが、こうした職務が定められているということから【表4】に応じた形での業務があり、事業者は、この職務に応じた業務を適切に遂行するために必要な時間を確保する必要があるのです。

つい、「いくつもの職務を兼務させたほうが効率良い」が先に来てしまうと、時間が無く本来業務ができないというような状態となってしまう恐れがあるのです。

まとめ

今回のブログでは、「グループホームの事業所等の範囲や人員基準・兼務を本当に理解していますか?」というテーマでブログを書いてみました。

これは、グループホーム運営において、基準に従い、基本的な部分の確認が必要であると考えたからなのです。

実は、模擬運営指導に関わるにあたり、グループホームの経営者等の方々が、意外と基本的な部分を理解していないことが分かりました。そして、こうした「兼務の仕方」にフォーカスしたブログもあまりなかったと思います。

こうした、基準で示す基本的な部分(人員配置基準、設備基準、運営基準)について、事業運営において満たしていなければ、指定取消をはじめとする行政処分を受ける可能性が高いのも事実です。

当初の事業参入のきっかけが「障害福祉サービス事業は儲かる」という安直が考えであったりするならば、その傾向はより顕著でしょう。

最近、特に障害福祉サービス事業で、様々な不祥事が発生しているのは、こうした理由がひとつの要因となっているのかも知れません。

今後、障害福祉サービス事業者として、業界団体全体でレベルを上げていかなければ、この業界に参入したにも関わらず、事業継続もままならないというような不幸な事態になってしまう可能性もあるのです。

本日もブログをお読みいただき、ありがとうございました。

——————————————————–

★障害福祉サービスの運営を行っている事業者の皆さま(お知らせ)

私からのお知らせです。

現在、障害福祉サービス事業を行っている事業所の皆様に向けて「模擬運営指導」というサービスを提供開始しました。お蔭様で、すでに数多くの事業者のからもお申込みを頂いております。

障害福祉サービス事業を行う皆様で「運営指導の対応が心配だ」、「書類の準備状況が不安だ」という方々にピッタリのサービスです。

この「模擬運営指導」は、介護・障害福祉分野において、過去約20年間に渡り、約400件以上も運営指導・監査対応を行った税理士・行政書士の山田勝義が「運営指導対策用特別テキスト」に基づき、皆さんの事業所にお邪魔し、「行政担当者の目線」から人員体制の状況、基本報酬や加算の算定状況をはじめとする運営状況全般、書類整備状況等を確認します。

また、模擬運営指導終了後、「模擬運営指導の結果」として改善が必要事項を報告書として取り纏め、お渡しします。

☞ なお、模擬運営指導を受けた事業者の方には、この「運営指導用特別テキスト」をお渡しします。

「自分の事業所でも、この模擬運営指導のサービスを受けてみたい」という事業者の皆さまは、以下のホームページより、お申込みください。