今回、令和5年8月30日に開催された社会保障審議会介護給付費分科会(第222回)において、この「新しい複合型サービス」の議論がなされました。この議論は、昨年の社会保障審議会介護保険部会での意見書に提起されたものです。

よって、このブログの内容は、本来であれば社会保障審議会介護保険部会が開催されていた時点で挙げるべき議論であり、介護報酬を決める介護給付費分科会の時点で挙げることは、本来如何なものかとも思いましたが、その点はご容赦ください。

今回、「新しい複合型サービス」として、地域密着型の新しい類型に「訪問介護+通所介護」のサービスが創設されるということで、この介護給付費分科会の議論の俎上に上りました。

これを踏まえて、今回当該分科会の資料を見ながら、この地域密着型の新しい類型が、事業所に受け入れられ、かつ介護保険を利用する方々に本当に有益なものなのかを、私自身の考えとして述べたいと思います。

今回、このように意見を述べようと考えた理由は、今までも一旦こうした議論の流れができると、これを実現するために厚生労働省側は有益性と説明資料の積み上げ、結果として「必要性が少ないものが出来上がることが多い」ケースが見受けられるからです。

この「新しい複合サービス」が事業者にとって、また介護保険を利用する方々にとって本当に有益なものになり得るのかを、資料を確認しながら検証したいと思います。

訪問介護サービスの実績と今後の見込量等について

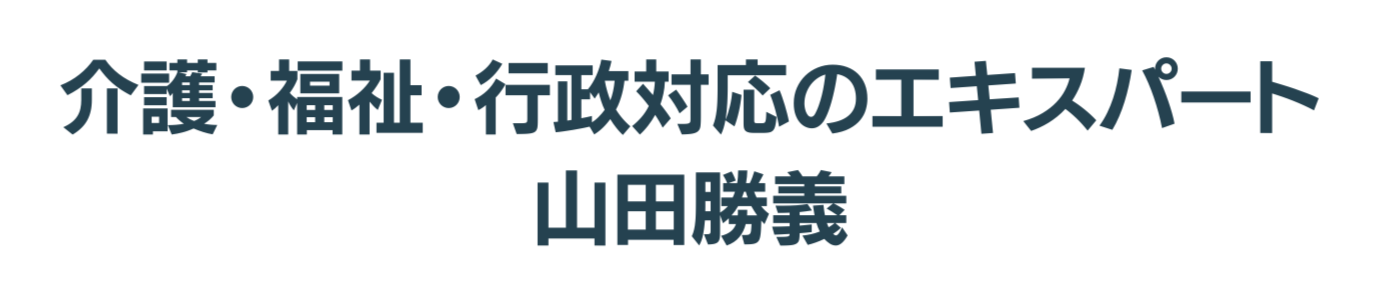

まず、【図1】のとおり、介護サービス職の有効求人倍率を見ると、施設介護職員を比較し、訪問介護員の有効求人倍率が明らかに高く、2022年度時点の有効求人倍率は15.53倍となっているのが分かります。

【図1】

出典:令和5年8月30日 社会保障審議会介護給付費分科会(第222回)資料3 P7より引用

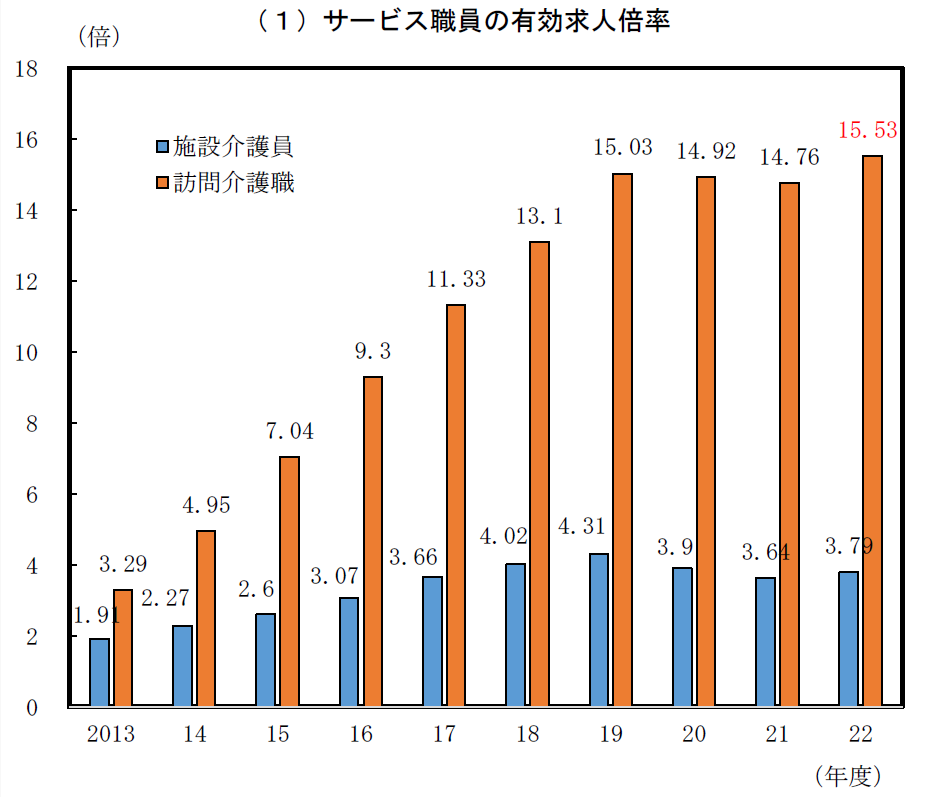

また、【図2】を確認いただくと明らかですが、訪問介護のサービス見込量(1月あたりの利用者数)から、必要となる事業所数を計算すると、令和22年(2040年)には、令和3年の事業所数よりも約5,000事業所もの整備が必要なのが分かります。

【図2】

出典:令和5年8月30日 社会保障審議会介護給付費分科会(第222回)資料3 P9より引用

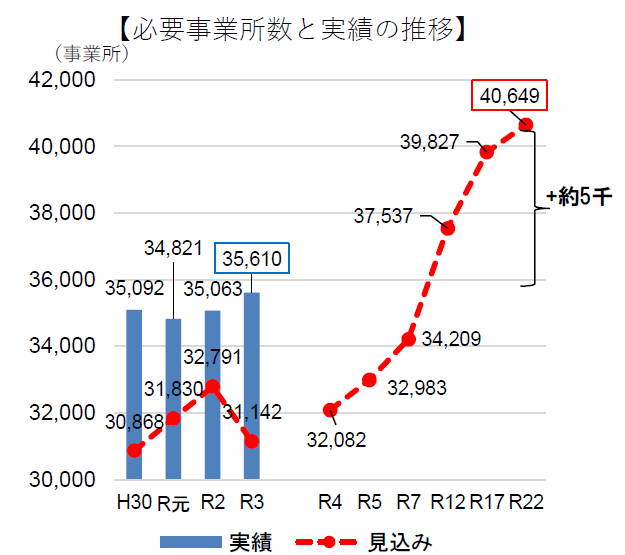

また、【図3】より、生産年齢人口が減少する中で、令和22年(2040年)には、必要となる訪問介護員数は約32,000人を確保する必要が生じてきます。

【図3】

出典:令和5年8月30日 社会保障審議会介護給付費分科会(第222回)資料3 P9より引用

こうしたことから分かることは、現時点でもあるが、令和22年(2040年)には、訪問介護事業所数と訪問介護員数が絶対的に不足することが分かります。これは、何らかの形でこの状況を補うような施策が必要なことは資料より明らかなのは確かです。

通所系、訪問系のサービスを運営している事業所の状況とメリットについて

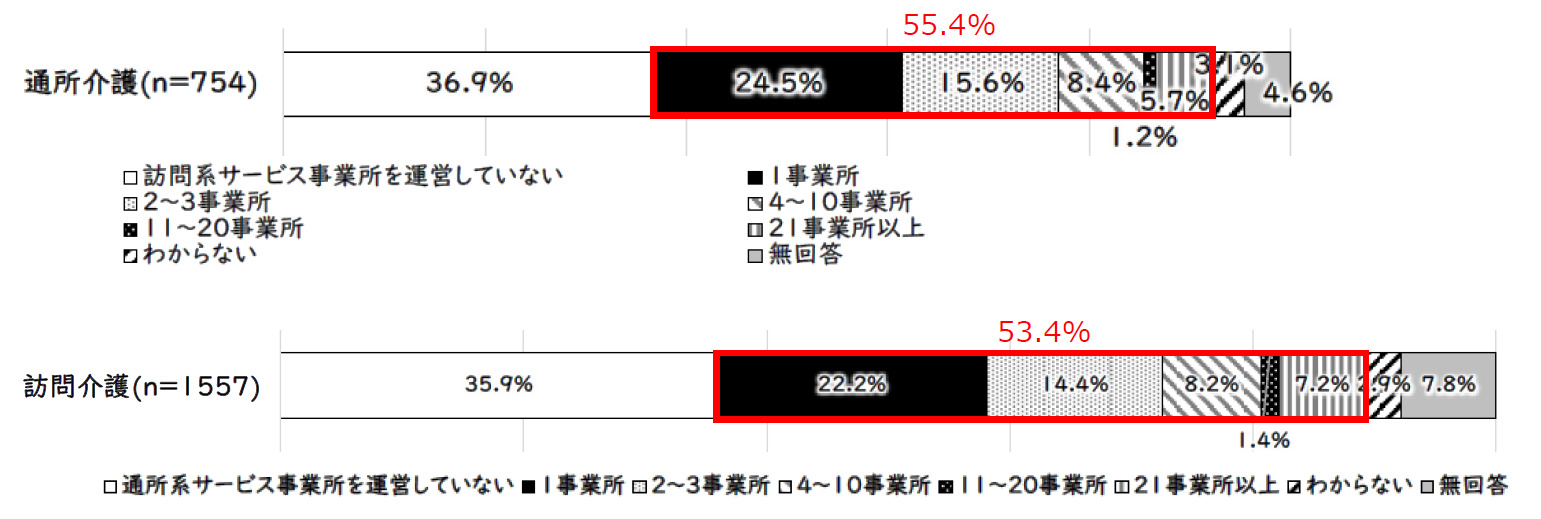

前述しましたが、そもそも「新しい複合型サービス」は「訪問介護+通所介護」のサービスです。とするならば、そもそもこの通所系サービスと訪問系サービスの双方を事業展開している事業所は、一体どのくらいの割合が存在するのでしょうか。以下の【図4】をご覧ください。

【図4】

出典:令和5年8月30日 社会保障審議会介護給付費分科会(第222回)資料3 P11より引用

この【図4】を見ると、通所介護事業所、訪問介護事業所の双方とも、50%を超える事業所について「双方を運営している」ことが分かります。こうしたことは双方の事業所において不足した人員を補うという考え方を導くことは理解することできます。

また、新型コロナ感染症が蔓延していた状況下で、通所介護事業所の職員は、事業所に通うことができない利用者のために、訪問によるサービス提供を行ったという状況が生じていたことも、ひとつの誘因だったのではないかと思います。

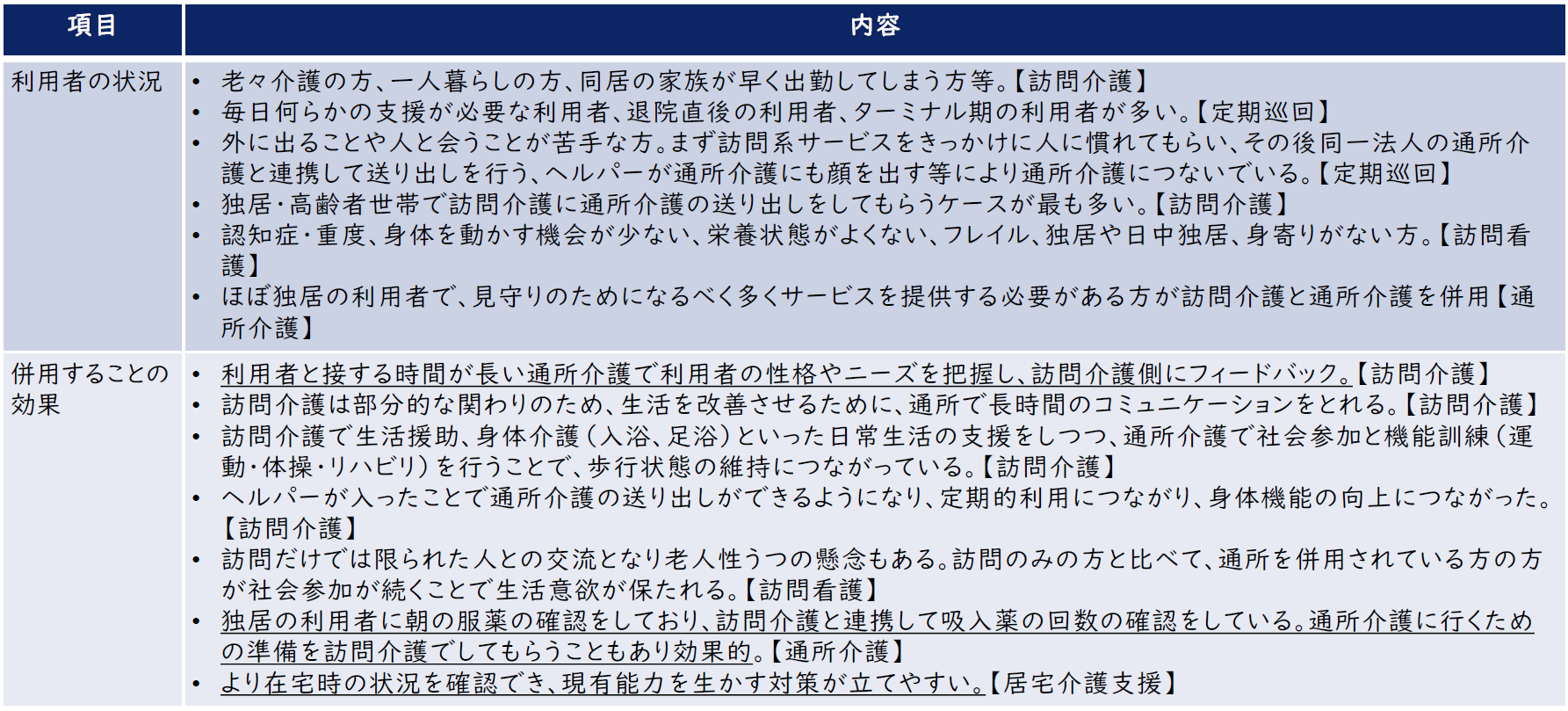

次に、利用者の観点からのメリットについて、訪問系サービスと通所系サービスの双方を併用することのメリットについては、【表1】のとおりです。

【表1】

出典:令和5年8月30日 社会保障審議会介護給付費分科会(第222回)資料3 P12より引用

また、上記のほかに利用者と接する時間が長い通所介護で利用者の性格やニーズを把握し、訪問介護側にフィードバックすることができる、利用者の在宅時の状況を確認することができ、現有能力を生かす対策が立てやすい等が挙げられます。

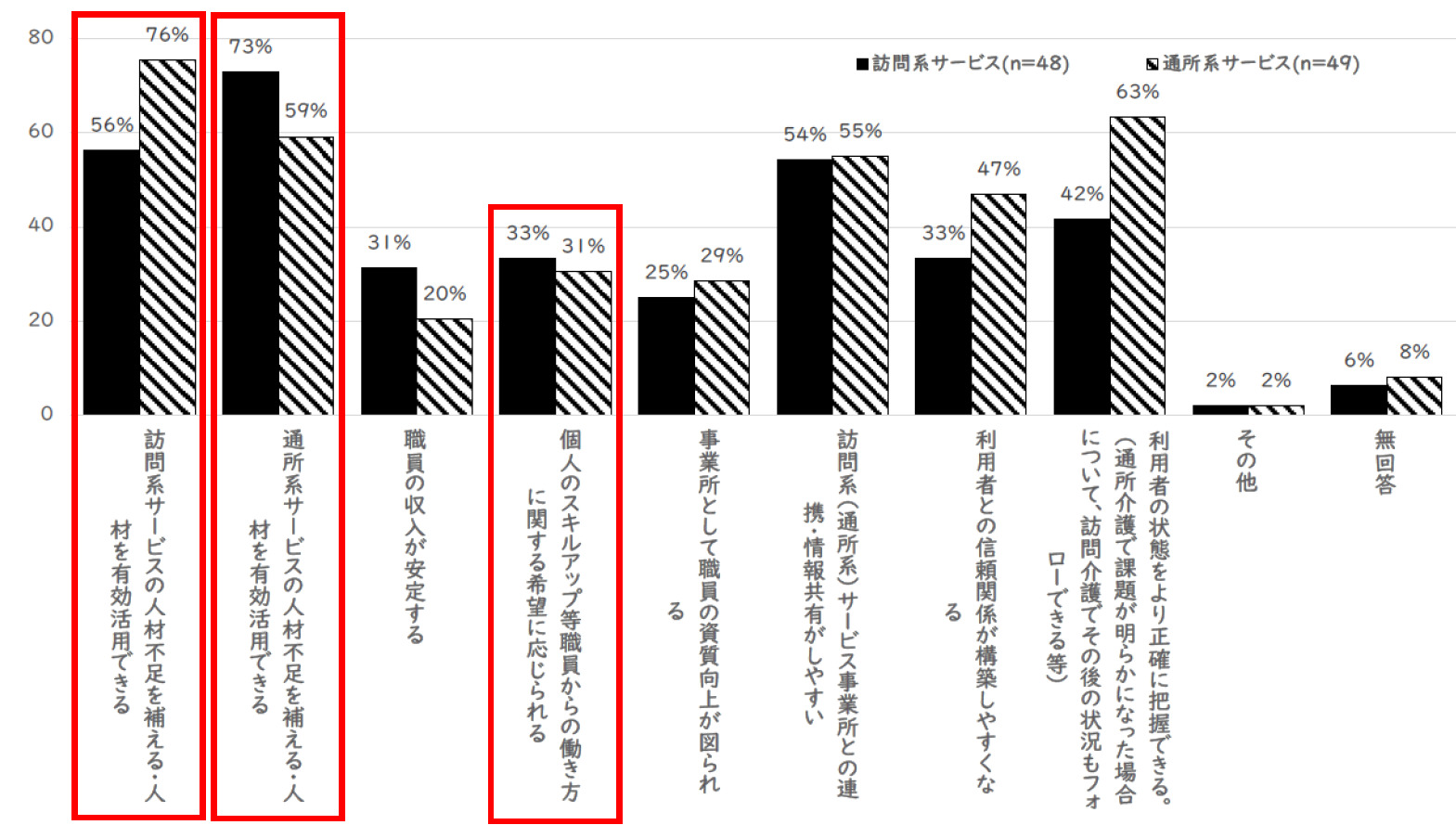

次に【図5】として、通所系、訪問系のサービス双方に職員が勤務しているメリットを挙げています。

【図5】

出典:令和5年8月30日 社会保障審議会介護給付費分科会(第222回)資料3 P13より引用

この資料から分かることは、訪問系サービス事業所の回答では「通所系サービスの人材を補える、人材を有効活用できる」が73%であり、通所系サービス事業所の回答では「訪問系サービスの人材不足を補える、人材を有効活用できる」が76%であったことです。

また、訪問系、通所系サービス事業所のいずれからも「個人のスキルアップ等、職員からの働き方に関する希望に応じられる」との回答が約30%ありました。

このように当該介護給付費分科会資料を見ると「新しい複合サービス」についてのメリットが「これでもか」というぐらい記載されているのです。

この「新しい複合サービス」は、本当にデメリットが全くない素晴らしいサービス類型なのでしょうか。

「新しい複合型サービス」にはデメリットや検討すべき論点は無いのか?

私は、厚生労働省の資料について、新しい類型や加算のような制度、仕組みを創設する時に感じることがあります。

何かと言うと、それはこうした審議会等での根拠資料作成の積み上げが本当に素晴らしいことです。今回の「新しい複合型サービス」の導入においても、この施策を実現するために、「客観的資料を根拠として積み上げ、説明していること」は本当に素晴らしいと思います。

ただ、それも行き過ぎると、この「新しい複合サービス」について、介護保険部会での議論を受け、介護給付費分科会の委員の皆様にしっかりと議論いただくことが、本当にできるのだろうかと思えます。

確かに、すでに介護保険部会での議論を完了し、「新しい複合サービス」を導入する前提、この介護給付費分科会では、この「新しい複合サービス」の運営内容や介護報酬について議論すれば良いのだとも言えるのです。しかし、介護給付費分科会の資料には、この「新しい複合サービス」のメリットのみが数多く記載され、他の論点では文末に付されることが多いはずの「現状と課題及び論点」さえも付されていない。

私は物事を説明する時、物事には必ず「両面性」があることを説明します。物事にメリットがあるのであれば、必ずデメリットや検討すべき論点があるものだと説明します。

では、仮に事業者や介護保険の利用者にとってメリットしかない制度であれば、介護保険制度が始まって約24年が経過しますが、一体、なぜ今までこの仕組みがなぜ採用されてこなかったのでしょうか。

以下に、私の感じる「新しい複合サービス」のデメリットと検討すべき論点を記載してみたいと思います。

【私の感じる「新しい複合サービス」のデメリットと検討すべき論点】

①地域密着型にこれ以上新しい類型を作ってもあまり差異がない。

②小規模多機能型居宅介護と似たような類型を作る必要性があるのか。

③そもそも小規模多機能型居宅介護の事業所数は拡大していない。

④通所介護の職員には訪問介護に馴染まない職員が一定数存在する。

⑤地域密着型サービスは利用者の住民登録が必要であり地域格差が広がるのではないか。

⑥新しい複合サービスでなくとも事業所間の連携のみで良いのではないか。

⑦このサービスは本当に事業所と介護保険の利用者のメリットから生まれているのか。

⑧通所介護職員が訪問介護を行うのであれば研修が必要である。

私のようなつたない知識しか持ち合わせない者でも、これだけのデメリットと検討すべき論点を挙げることができるのです。

あえて言うならば、「介護保険事業の事業類型というようかんの包丁を入れる位置をどうするのか」という議論とも思えてしまい、あまり意味があるように思えないのです。

上記のデメリットや検討すべき論点等を踏まえ、事業者や介護保険の利用者にとって必要な施策なのか、確かにこの介護給付費分科会の場において蒸し返すのはどうなのかという側面もありますが、今一度、よく検討した方が良いのではないでしょうか。

今までの仕組みの延長線で考えていては限界があるのではないか

前項では、かなり厳しいことを言いましたが、つまりこの議論が派生している根本的な問題点は以下の二点なのではないでしょうか。

①介護業界における根本的な人材不足

②現状と介護保険制度、報酬体系のミスマッチ

上記①②の問題点を解決していく施策を優先するべきであり、今回の「新しい複合サービス」が、その処方箋のひとつとなるのかという質問に対し、正直私は「疑問が残る」としか、現段階では回答せざるを得ません。

そもそも、介護保険制度の制度設計について、介護保険制度が開始された2000年当時に想定していた状況と、現在の状況が大きく差異が生じたのかも知れません。また、様々な介護サービスが生まれ、それに合わせて介護報酬の体系も大きく変化しました。例えば基本報酬に様々な加算が追加され、行政機関の職員、事業者、利用者も理解することができないような報酬体系となってしまいました。

あまつさえ、その加算の一部には仕組みとして設定したものの、加算の算定要件の厳しさもさることながら、その要件を満たすための労力と報酬が見合わない等の問題も生じています。

つまり、すでに介護保険制度の手直しというような「雨漏り」を直す程度の話ではなく、現行の介護保険制度の仕組みを「建て替える」くらいの時期がすでに来ているのかもしれません。

まとめ

社会保障審議会介護給付費分科会について、私は2008年頃からその推移を見てきました。その時々に生じた問題を対応するための方策はどんどん複雑化しています。

いつしかこの状況に単に微修正を加えているのみでは、その変化に対応することができなくなる日が来るのではないかという漠然とした不安を覚えています。

今回は、「新しい複合サービス」が生まれるということで、介護給付費分科会資料を通して、感じたことをブログに書いてみました。