皆さん、こんにちは、税理士・行政書士の山田勝義です。

現在は障害福祉サービス等の事業所顧問に就任、実際に現場での死亡事故、虐待、利用者同士の障害等、様々な実例に接し、ご家族や行政機関との対応までおこなっております。

なぜ今回から、私が障害福祉サービス等について、こうしたブログを書き始めようと考えたのかをここで簡単に紹介します。それは以下の5つの理由からです。

★5つの理由

・障害福祉サービス(グループホーム)の一括管理システムの会社の顧問になったこと

・上記により障害福祉サービス等の事業者の皆さまに研修を提供することになったこと

・「障害福祉サービス等」の、こうした研修やブログが圧倒的に少ないこと

・この事業で不祥事が続いており、私の行政担当であった知見を通じ、適切に事業運営して欲しいこと

・障害福祉サービス等の事業者の皆さんを応援したいこと

こうした中で、今回のブログでは、障害福祉サービス等として「2025年(令和7年度)最新版 虐待対策検討委員会・身体的拘束検討委員会を開催しました【第2回】」という題名でブログを書きたいと思います。

今まで、この虐待対策検討委員会・身体的拘束検討委員会、そしてこれに係る研修を、それぞれ別の機会に行ってきました。しかし 今回、顧問先である「放課後等デイサービス」において、これらを初めて一体的に開催してみました。

特に、今回の虐待対策検討委員会や虐待防止研修、身体的拘束適正化委員会や身体拘束防止研修は、障害福祉サービス等事業者にとって「法定」とされています。つまり、これらを事業所として実施していなければ、運営指導の指摘事項となり、かつ虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算となります。

また、このブログの内容に留まらず、最新の障害福祉サービス等の事業所の現場における虐待の事例、運営指導・監査の事例や報酬改定の動向等についても言及、事業者が注意すべき有用な事項をお伝えすることができればと思います。

では、早速、事業者として確認しなければならない事項をまとめましたので、一緒に確認していきましょう。

なお、今回のブログには「虐待対策検討委員会」と「身体的拘束適正化委員会」、そして特別に「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書・同意書」をお付けします。ぜひ、ダウンロードしてください。

事業者として確認・対応しなければならないこと(身体拘束廃止未実施減算)

まず、事業者として確認しなければならないことは、この「身体拘束廃止未実施減算」は、障害福祉サービス等事業所として運営指導(実地指導)での最重要チェックポイントのひとつです。

この「身体拘束廃止未実施減算」が適用される障害福祉サービス等は、全ての障害福祉サービス等の類型が対象です。今回は「指定放課後等デイサービス」の提供にあたる場合を挙げますが、他の類型の障害福祉サービス等でも、本項目を使用することが可能です。

指定放課後等デイサービス等の提供にあたって、指定通所基準第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

※以下、「指定児童発達支援」の条項を準用する(一部、用語を変更しています)。

第44条

1 事業者は、サービスの提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下この条において「身体拘束等」という)を行ってはならない。

2 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

★「緊急やむをえない理由」とは以下①~③の要件。

①「切迫性」

②「非代替性」

③「一時性」

★上記①~③の要件を全て満たし、かつ、組織としてそれらの要件の確認を行った旨を記録しなければならない。

一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

★当該委員会は、事業所に従事する幅広い職種により構成する。

★専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要。

★身体拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家の活用に努める。

★事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能である。

★身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも1年に1回は開催することが必要。

★虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも差し支えない。

★身体拘束適正化検討委員会における対応状況については適切に記録の上、5年間保存。

・報告様式を整備

・身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録、報告する

・委員会において報告された事例を集計、分析すること

・身体拘束等の事例が無い場合、身体拘束等の未然防止の観点から支援状況等を確認

・事例分析で身体拘束の発生状況等を分析、結果を通じ廃止に向けた方策の検討

・廃止に向けた方策を講じた後、効果検証すること

二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

★上記指針に以下の項目を盛り込むこと。

・身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

・身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

・職員研修に関する基本方針

・事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

・身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

・障害児又はその家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

・その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

三 従業員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

★研修実施に当たっては、上記指針に基づき開催すること。

・指針に基づき研修プログラムを作成すること

・定期的な研修を実施(年一回以上)すること

・新規採用時には必ず研修を開催すること

・研修実施に当たっては事業所内で行う職員研修で差し支えない

・他の研修(例えば虐待防止に関する研修)と一体的に行う研修実施で差し支えない

事業者として確認・対応しなければならないこと(虐待防止措置未実施減算)

次に、事業者として確認しなければならないことは、この「虐待防止措置未実施減算」は、やはり障害福祉サービス等事業所として運営指導(実地指導)での最重要チェックポイントです。

この「虐待防止措置未実施減算」が適用される障害福祉サービス等についても、全ての障害福祉サービス等の類型が対象です。前項と同じく「指定放課後等デイサービス」の提供にあたる場合を挙げますが、他の類型の障害福祉サービス等でも、本項目を使用することが可能です。

指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第45条第2項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

※以下、「指定児童発達支援」の条項を準用する(一部、用語を変更しています)。

第45条

従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2号各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

2 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

★虐待防止委員会の役割は、以下の3つがある。

・虐待防止のための計画づくり(虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画づくり、指針の作成)

・虐待防止のチェックとモニタリング(虐待が起こりやすい職場環境の確認等)

・虐待発生後の検証と再発防止策の検討(虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止策を検討、実行)

★専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要。

★身体拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家の活用に努める。

★事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能である。

★身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも1年に1回は開催することが必要。

★虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも差し支えない。

★身体拘束適正化検討委員会における対応状況については適切に記録の上、5年間保存。

・報告様式を整備

・身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録、報告する

・委員会において報告された事例を集計、分析すること

・虐待発生時の状況等を分析、虐待の発生原因、結果等を取りまとめ再発防止策を検討

・労働環境・条件を確認するための様式整備、作成された内容の集計・報告・分析

・報告された事例及び分析結果を従業員に周知徹底すること

・再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること

★事業所は、次のような項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成することが望ましい。

・虐待防止に関する基本的な考え方

・虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項

・虐待防止のための職員研修に関する基本方針

・事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

・虐待発生時の対応に関する基本方針

・利用者等の対応に関する基本方針

・虐待発生時の対応に関する基本方針

・利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

・その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

二 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

★研修実施に当たっては、上記指針に基づき開催すること。

・指針に基づき研修プログラムを作成すること

・定期的な研修を実施(年一回以上)すること

・新規採用時には必ず研修を開催すること

・研修実施に当たっては事業所内で行う職員研修で差し支えない

・他の研修(例えば虐待防止に関する研修)と一体的に行う研修実施で差し支えない

・研修の実施内容について記録すること

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

★虐待防止のための担当者について。

・当該担当者及び管理者については「地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号)の別紙2「地域生活支援促進事業実施要項」の別記2―4の3(3)の都道府県が行う研修を受講することが望ましい。

「虐待防止措置未実施減算」が実施された場合の要注意点

この 「虐待防止未実施減算」「身体拘束廃止未実施減算」が適用されるのは、虐待や身体拘束が発生した場合ではなく、基準に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算されるのです。これを「箇条書き」でまとめると以下のとおりです。

・減算の適用は虐待や身体拘束が発生した場合ではないこと。

・基準に規定する措置を講じていないこと。

・利用者全員についての所定単位数からの減算であること。

・「事実が生じた日から3月後に報告」とあるが、「減算は3月ではまず終わらない」。

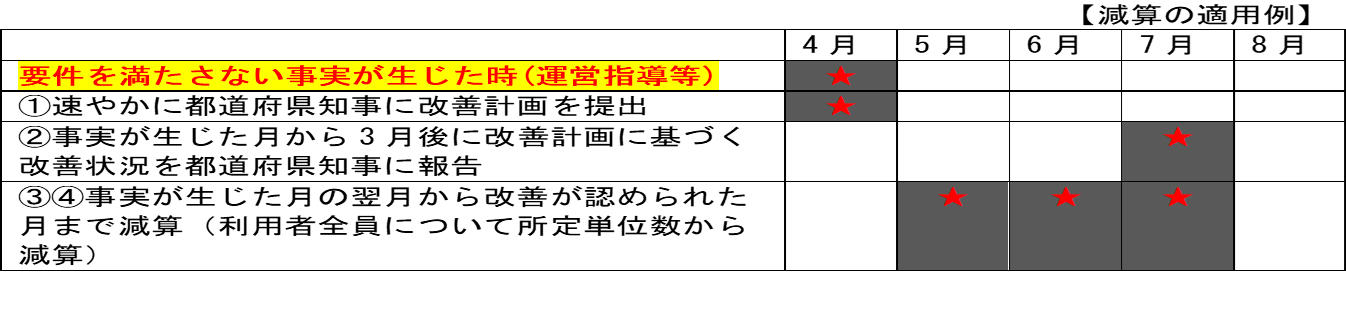

上記のとおり、「減算は3月ではまず終わらない」と記載していますが、なぜなのでしょうか。まず、不幸にも運営指導(実地指導)で「虐待防止措置未実施減算」課されてしまった場合、事業者がやるべきことは以下①~④のとおりです。

①速やかに改善計画を都道府県知事に提出すること

②事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告

③事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算

④利用者全員について所定単位数から減算

つまり、運営指導等で事業者が要件ア~エを満たさないと行政機関に判断されてしまった場合 「虐待防止措置未実施減算」が適用され、一旦適用されてしまうと事業者は利用者全員について所定単位数から減算を最低3か月間適用されるということなのです。

これを分かりやすく以下の【表1】で示すと次のとおりです。

【表1】

(税理士・行政書士山田勝義が作成)

つまり、【表1】のように、実際に月を当てはめてみると分かりやすいと思います。

・4月・・要件を満たさない事実が判明(運営指導等)、速やかに①の改善計画を都道府県知事に提出

・5月・・③の「事実が生じた月の翌月」から減算開始

・6月

・7月・・②の改善状況を都道府県知事に報告。③のとおり「改善が認められた月」まで④のとおり全員減算

【表1】のとおり、こうなると7月には都道府県知事に改善状況の報告がなされ、この報告により「改善が認められた」場合に、はじめて減算が終了するということなのです。

つまり、上記の【表1】だと、5月から事業者は「利用者全員について所定単位数の減算が最低3か月間適用される」ということが分かります。

また、上記で「最低3か月間適用」と記載しましたが、この改善状況の報告が認められないと、さらに減算適用期間が長くなるということなのです。

「虐待対策検討委員会」「身体的拘束適正化委員会」の議事録、「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書・同意書」を掲載します。

私のクライアントの皆様の事業所では、すでに私からの資料提供のもと、「虐待対策検討委員会」や「身体的拘束適正化委員会」を継続的に実施しています。

反面、「この虐待対策検討委員会や身体的拘束適正化委員会では、どのような内容の話をしたらよいのか」という質問をよく受けるのです。

こうしたことから、今回も、実際に私が主導、開催した「虐待対策検討委員会」「身体的拘束適正化委員会」における議事録を以下のとおりお示しいたします。

これは私たちが当該委員会で議論した内容をお示しすることにより、多くの障害福祉サービス等の皆さんが、虐待対策検討委員会を開催するうえでの「呼び水」になることが目的です。

では、その議事録を2部、以下に示します。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

令和7年●●月●●日

▲▲▲事業所

書記 ●● ●●

議事録(身体的拘束適正化委員会)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日時 令和7年●●月●●日(月) 午後1時00分~

場所 ▲▲▲事業所 事務所

参加者 鈴木管理者、佐藤、田中、山田(書記)

内容 過去の事例確認、そして身体拘束を行ってはならないという大原則を確認する

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1.現在まで身体拘束と疑われるようなケースは無いか。

現時点、事業所として利用者(児童)に対する身体拘束を行ったケースは生じていない。しかし、過去の虐待事例が発生した中で、「職員が利用者(児童)の両手首をつかみ上げた」事例が監視カメラ録画によって確認されている。

この事例は、行政機関によって「虐待の疑いあり」、「身体拘束の疑いあり」として、判断されたものであることから、こうした事例であっても「身体拘束」に派生する可能性があることを理解すること。

2.現時点、身体拘束を行う事例が無い場合でも未然防止の観点から考える。

現時点、身体拘束が行われていなければ、事業所として身体拘束を検討しなくても良いというわけではない。身体拘束等の事例が無い場合であっても、事業所全体として、身体拘束等の未然防止の観点から利用者(児童)に対する支援状況等を、日頃から細めに確認することが必要である。

3.「身体拘束では」と感じた場合について、その手順について。

意識していない形で、結果として身体拘束を行っていたというような事例が生じた場合には、速やかに本社に報告、そしてその事実を行政機関に報告する手順を徹底することを確認する。

4.身体拘束を安易に考えないこと。

事業者として運営を行ううえで、利用者(児童)を生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならないというのが大原則です。

また、事業者として、「緊急やむをえない理由」として「切迫性」「非代替性」「一時性」の要件を全て満たし、かつ組織としてそれらの要件の確認を行った場合に、身体拘束が行われるものであるが、この外観上の形式が整っているからといって、安易に身体拘束を実施するようなことがないこと。

5.身体拘束廃止未実施減算が適用とならないよう確認

「身体拘束廃止未実施減算」について、この減算に係る算定要件を確認するとともに、事業所として行わなければならない義務を確認した。

【事業所としての義務】

ア 緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないこと

イ やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに 緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない

※緊急やむを得ない理由・・「切迫性」「非代替性」「一時性」

ウ 身体拘束適正化検討委員会(テレビ電話装置利用可)は、少なくとも1年に1回は開催することが必要。その結果について、従業員の周知徹底を図ること

エ 従業員に対し、 虐待の防止のための研修を1年1回以上実施すること

オ 上記ア~エについて、措置を適切に実施するための担当者を置くこと

【事業所としての今後の対応】

ア 委員会は年1回以上開催(今回実施済。次回来年●月開催予定)

ウ 虐待防止研修は年1回以上開催(今回実施済。次回来年●月実施予定)

エ 担当者(●●管理者)

以上

—————————————————————————————————

令和7年●●月●●日

▲▲▲事業所

書記 ●● ●●

議事録(虐待対策検討委員会)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日時 令和7年●●月●●日(月) 午後1時00分~

場所 ▲▲▲事業所 事務所

参加者 鈴木管理者、佐藤、田中、山田(書記)

内容 過去の虐待事例の情報共有、利用者同士の相性が悪い場合の対応について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1.従業員同士、利用者に対する言葉遣いの乱れはありませんか。

利用者に対する言葉遣いは、全般的に良いと思います。また、利用者に対しても「声音」を上手く使いながら、よく対応できている。

反面、従業員同士についても、チームワークも良く良い雰囲気ではあるものの、職場という状況を考えると、節度をもった言葉遣いを意識していきたい。

2.現在まで従業員と利用者との関係で虐待となるようなケースは無いか。

現時点、従業員と利用者との関係で虐待となるようなケースは生じていない。

しかしながら、過去にグループ内部で虐待が発生した事例があるのが事実です。職員の入れ替わりが生じ、こうした事例が発生した事例について、行政対応や家族対応がどのような形で行われたのか、その事実や経過をしっかりと情報共有されていくように虐待対策検討委員会の開催のつど、振り返りをしていこうと考えている。

3.従業員と職員との相性が悪い場合の対応について。

やはり、職員、利用者も「人間」なので、相性が悪い場合も生じてしまうことはやむを得ない。このような場合、無理に対応を継続させるのではなく、担当職員を交代していけるようにする。

周囲でも、こうした状況が把握できた時点で対応していくようにすること。

4.利用者同士(児童同士)の相性が悪い場合

利用者同士(児童同士)の相性が悪く、喧嘩等に派生した場合、事業所として適切な対応を採っていない場合、虐待(身体的虐待)になってしまう可能性がある。

こうした場合、利用者(児童同士)同士を引き離す、時間差をつける等の手当てを速やかに行うとともに、利用者(児童)の家族等にも連絡し、情報共有の上、対応するようにする。

5.問題(虐待の可能性)があった場合の手続き、手順について。

他社における虐待発生の事例を確認する。実際に虐待が疑われるようなケースが生じた場合は、速やかに本社に報告、そしてその事実を行政機関に報告する手順を徹底することを確認する。

6.虐待防止措置未実施減算が適用とならないよう確認

「虐待防止措置未実施減算」について、この減算に係る算定要件を確認するとともに、事業所として行わなければならない義務を確認した。

【事業所としての義務】

ア 虐待の発生のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を1年に1回以上開催するとともに、その結果について、従業員の周知徹底を図ること

イ 従業員に対し、 虐待の防止のための研修を1年1回以上実施すること

ウ 上記ア、イについて、措置を適切に実施するための担当者を置くこと

【事業所としての今後の対応】

ア 委員会は年1回以上開催(今回実施済。次回来年2月開催予定)

ウ 虐待防止研修は年1回以上開催(今回実施済。次回来年2月実施予定)

エ 担当者(●●管理者)

以上

—————————————————————————————————

令和 年 月 日

●●●● 様

株式会社●●

放課後等デイサービス ●●

管理者 ●●●●

緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書•同意書

弊社運営施設をご利用いただいている ご利用者 ●●●●様につきまして、当該施設における活動の状況が下記項目1のA~Cの状況に該当した場合、他のご利用者の安全を確保するために、緊急やむを得ず、下記項目2の方法により、必要最小限度の身体拘束を行います。

なお、施設運営において、当該ご利用者の身体拘束の状況を早急に解除することができるよう、代替手段を含め、検討を行うことをお約束いたします。

記

1.当該ご利用者の運営施設における状況

A 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い

B 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する看護・介護方法がない

C 身体拘束その他の行動制限が一時的である

2. 当該ご利用者に対する身体拘束の態様・時間

| 個別の状況による拘束の必要な理由 | |

| 身体拘束の方法〈場所、行為(部位・内容)〉 | |

| 拘束の時間帯及び時間 | |

| 特記すべき心身の状況 | |

| 拘束開始及び解除の予定 | ●月●日●時~●月●日●時まで |

3.当該ご利用者に対する身体拘束に関する説明者

上記項目2の方法により、ご利用者 ●●●●様の身体拘束を実施いたします。

令和●年●月●日

施設名 管理者 印

記録者 印

4. ご利用者のご家族等に対するご説明とご確認

上記管理者から上記項目2の方法により、ご利用者 ●●●●様の身体拘束の実施についての説明を受け、確認いたしました。

令和●年●月●日

氏 名 印

ご利用者との続柄( )

以上

—————————————————————————————————

まとめ

今回のブログのテーマは、障害福祉サービス向けに初めて「2025年(令和7年度)最新版 虐待対策検討委員会・身体的拘束適正化委員会を開催しました【第2回】」として書いてみました。

今後も、障害福祉サービス等に係るブログについて、運営指導(実地指導)、監査等をはじめ、障害福祉サービス等の事業全般に係る事業所の皆さまにとって有用な情報を書いてまいります。

また、今後もこの「虐待対策検討委員会」や「身体的拘束適正化委員会」の開催の都度、議論した内容を議事録として継続的に提示します。

今回も本ブログをお読みいただき、ありがとうございました。引き続き事例等を交えながら深掘りしたブログを書いていこうと思います。

それでは次回のブログもお楽しみに。

【サンプル第2回】議事録(虐待対策検討委員会)240505.docx